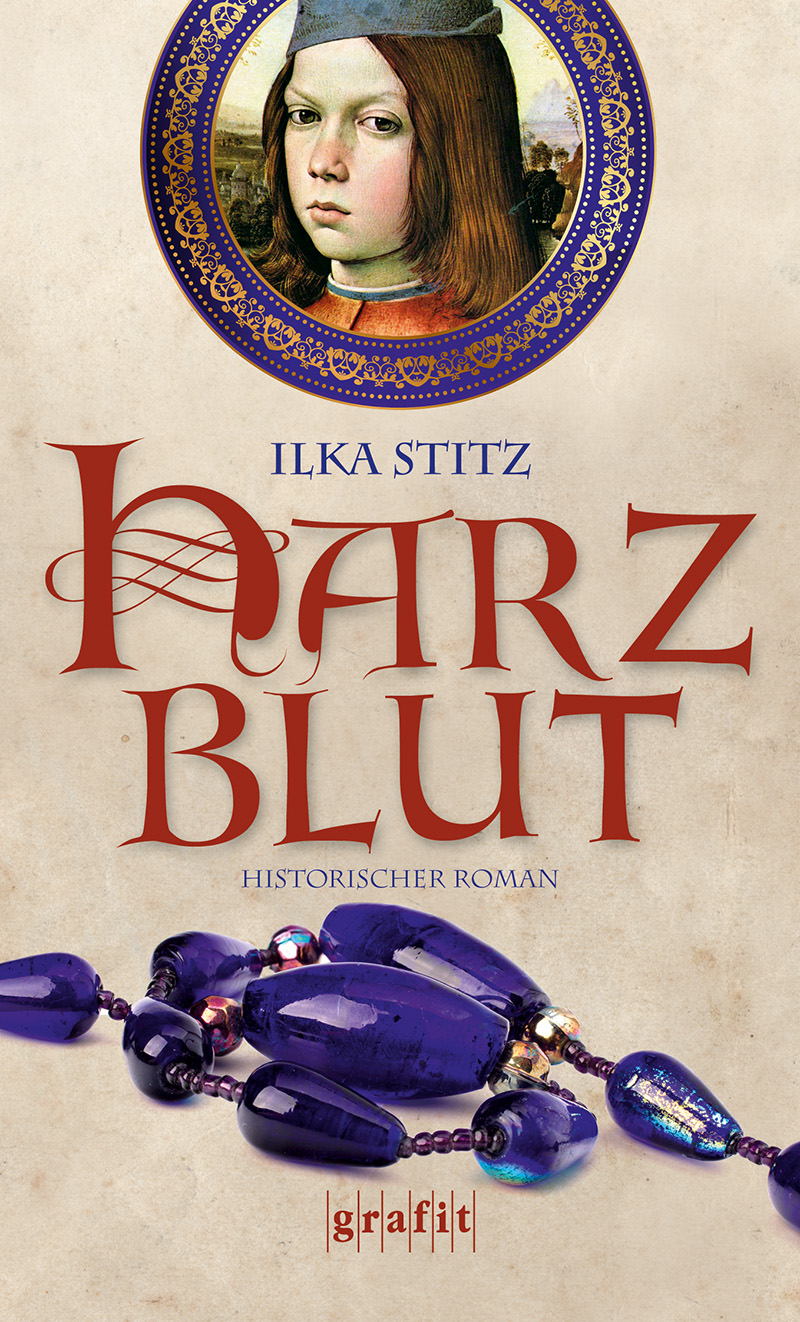

Inhalt

Harz, Winter 1492/93: Bei der Gastwirtin Anna wächst die Verzweiflung. Schon vor Monaten verschwand ihr Mann Paul. Allmählich wird es zur Gewissheit, dass ihm etwas zugestoßen sein muss. Zudem droht nun auch noch der Vogt, ihr das Lehen für das Gasthaus zu entziehen. Anna schreibt ihrem Sohn Luca und bittet ihn, seine Ausbildung bei der Familie Manzoni in Venedig abzubrechen und ihr zur Seite zu stehen.

Lucas Ziehvater Federico Manzoni, Erzsucher und Agent der Serenissima, quält indes seine aussichtslose Liebe zur verheirateten Anna. Außerdem muss er erfahren, dass sich der machthungrige Ratsherr Pertuzzi das Vermögen der Manzonis und das Wissen über die Bodenschätze im Harz aneignen will. Pertuzzi zwingt Federico, für ihn nach Deutschland zu reisen, denn nur der kennt die Fundstätten für Mangan und Kobalt – Erze, die die blühende venezianische Glasindustrie benötigt.

Auch Luca macht sich in den Norden auf. Unterwegs schließt sich ihm eine merkwürdige Frau an: Lina ist eine Zwergin und will sich angeblich mit Gauklerfreunden treffen. Aber in Wahrheit steht sie in den Diensten Pertuzzis, dem jedes Mittel recht ist, sein Ziel zu erreichen …

(Grafit-Verlag)

Leseprobe

Federico

Venedig, Ende Februar 1493

Aus den Augenwinkeln gewahrte Federico eine Bewegung im Canale. Ja, da schwamm etwas, eine Möwe sicherlich. Nein, es war zu groß für einen Vogel. Schwer zu erkennen, um was es sich handelte, die Mauer des Palazzo Ducale warf auf dieser Seite einen breiten Schatten über den Canale. Mitten auf der Brücke, die den Canale Orfano überspannte, blieb Federico stehen, beugte sich über die Brüstung und starrte hinunter. Etwas Graues schimmerte unter der Wasseroberfläche, näherte sich ihm. Ein Kleidungsstück, das Hemd eines Mannes, der bäuchlings im Wasser lag.

Federico wandte sich ab. Nicht zum ersten Mal sah er in diesem Canale unmittelbar neben dem Dogenpalast einen Leichnam. War es Zufall, dass der Tote in dem Moment vorübertrieb, als er die Brücke überquerte? Pertuzzi – war es möglich, dass er …? Unsinn, er nahm sich zu wichtig. Andererseits, seit Giovanni Pertuzzi dem Rat der Zehn vorsaß, schien die Luft im Palazzo um einige Grade kälter, wehte ein rauer Wind.

Federico wechselte an das gegenüberliegende Brückengeländer, sah dem Leichnam nach, der gemächlich schaukelnd das offene Wasser des Bacino erreichte, von den Wellen erfasst und vom Ufer des Marcusplatzes fortgezogen wurde, immer weiter und weiter hinaus, bis er im Dunst verschwand.

Über ihm strahlte der Himmel in winterlichem Blau. Doch am Horizont zogen dunkle Wolken auf, kündigten Regen an. In der Ferne hörte Federico Donner grollen. Das Wasser in der Lagune kräuselte sich unter dem aufkommenden Wind, die Gondeln zogen als bunte Farbtupfer vorüber, Fischer warfen ihre Netze aus. Eine trügerische Idylle.

Federico fröstelte, angesichts des drohenden Unwetters sollte er sich beeilen. Doch er konnte sich nicht losreißen, stützte seine Hände auf die Brüstung der Brücke und blickte auf den Bacino di San Marco. Gischt krönte die Wellen, die sich vor dem Wind aufbäumten. In der Ferne ahnte er die Isola di San Giorgio Maggiore mehr, als dass er sie sah, die Giudecca war schon fast völlig im Dunst versunken. Schwarze Wolken drängten über den Himmel in Richtung Stadt, zwischen ihnen strömten breite Bahnen schwefeligen Sonnenlichtes über die Lagune, deren Wasser jetzt wie geschmolzenes Blei schimmerte. Gondeln und Schiffe flohen vor dem Unwetter an das Ufer. Die dunkle Wolkendecke schluckte das Licht, es war kaum Mittag, und doch schien die Nacht hereinbrechen zu wollen. Eine Windböe ließ seinen Mantel flattern. Jeden Augenblick konnte es beginnen zu regnen.

Federico senkte seinen Blick hinunter auf das Wasser des Canale Orfano, in Gedanken noch immer bei dem treibenden Leichnam. Zweifellos ein Opfer des Rates der Zehn, heimlich verurteilt, erdrosselt und entsorgt, sollte die Leiche die Bürger der Serenissima das Fürchten lehren. Ein schreckliches Schicksal, im Canale entsorgt zu werden wie Küchenabfall. Federico starrte in die dunstige Dämmerung, die den leblosen Körper verschlungen hatte. Würde er ebenso enden? War es klug, seinen Plan weiter zu verfolgen? War dieser Tote ein Zeichen des Himmels? Eine Warnung? Federico rang den Zweifel nieder. Lange genug hatte er die Risiken abgewogen, die Entscheidung war getroffen, der Leichnam würde daran nichts ändern. Heute endlich wollte er Massimo seinen Plan anvertrauen, der Rat seines Freundes, seine Erfahrung waren ihm wichtig. Und dann wartete ein neues Leben auf ihn.

Tropfen, die in sein Gesicht klatschten, rissen ihn aus den Gedanken. Er flüchtete unter einen Balkon, der nur unzureichend Schutz vor dem Regenguss bot, und hoffte, dass es sich um einen schnell vorüberziehenden Gewitterschauer handelte. Das Wasser rauschte von den Dächern, durchnässte seine Schuhe, Blitze zuckten ringsum, als wollten sie die Stadt in Schutt und Asche legen.

Er hatte sich nicht getäuscht, so plötzlich wie der Regen begonnen hatte, hörte er auf. Es wurde heller, über den Inseln ließ sich bereits blauer Himmel sehen. Ein Regenbogen spannte sich über die Lagune. Die Wintersonne fand hier und da schon wieder den Weg zwischen den Wolken hindurch.

Zügig durchquerte Federico das Viertel von San Marco und lief das letzte Stück am Ufer der größten Wasserstraße Venedigs entlang. Die dunklen Wolken waren längst weitergezogen, und die Marmorfassaden der Palazzi glühten im Sonnenlicht. Das Wasser im Canale Grande schimmerte milchig blau.

Was Massimo wohl zu seinen Plänen sagen würde? Ganz sicher hätte er Verständnis, und von allen Mitgliedern des Rates der Zehn war er der Einzige, dem Federico vertraute, von dem er nichts zu befürchten hatte. Dennoch, und da machte sich Federico nichts vor, indem er den Freund ins Vertrauen zog, unternahm er den ersten entscheidenden Schritt auf einem Weg, von dem er nicht wusste, ob er angenehm und sicher oder holprig und gefährlich werden würde. Und für Letzteres standen die Zeichen gut. Er dachte an seinen neuen Vorgesetzten … und an den unbekannten Toten im grauen Hemd.

Verfolgte ihn jemand? Federico schaute sich um, doch er sah nur Passanten, die nach dem Unwetter ihre Geschäfte wieder aufnahmen. In dieser Stadt beschlich ihn stets das Gefühl, von tausend Augen beobachtet zu werden. Und niemand wusste besser als er, wie berechtigt diese Sorge war. Diese Gewissheit war ebenfalls ein Grund für seinen Entschluss, Venedig den Rücken zu kehren. Um ihn in die Tat umzusetzen, brauchte er Massimos Fürsprache. Reichte dessen Einfluss im Rat der Zehn nicht aus, wäre Federico nie mehr sicher, nirgends auf der Welt. Und dann wären es nicht nur tausend Augen, die ihn beobachteten, sondern Messer, die sich in seinen Rücken bohrten, Schlingen, die sich um seinen Hals zusammenzögen. Noch nie war ihm die Tatsache, künftig jederzeit mit einem Anschlag auf sein Leben rechnen zu müssen, so gegenwärtig gewesen wie jetzt in Venedig. Und nie war die Wahrscheinlichkeit größer, als unter seinem Vorgesetzten, dem derzeitigen Vorsitzenden des Rates der Zehn, Giovanni Pertuzzi. Des Rates, der Hochverräter entlarvte und richtete, den Staat schützte, der aber auch Männer wie ihn in die Welt schickte, als Sammler von Erzen, Nachrichten und Geheimnissen.

Federico verlangsamte seinen Schritt, ließ den Blick über die Fassaden schweifen. Der Canale Grande, die schönste Straße der Welt, hieß es, die mit ihren Prachtbauten, mit denen die Nobilität der Stadt sich gegenseitig zu übertreffen versuchte, Einheimische wie Fremde beeindruckte. Auf einer Dachterrasse des gegenüberliegenden Gebäudes bemerkte er eine Dame im Pelz, die schon die Februarsonne nutzte, um ihr Haar zu bleichen. All das würde er nie wiedersehen. Federico konnte es verschmerzen.

Kurz vor der Rialtobrücke wurden die Straßen belebter, die bunten Gondeln schaukelten auf den Wellen kreuz und quer, von Ufer zu Ufer. Am Riva del Ferro entlud ein Dutzend Männer einen Kahn, Eisenerz aus Deutschland, für den benachbarten Fondaco dei Tedeschi bestimmt. Hinter dessen rotbrauner Fassade wohnten die deutschen Kaufleute und trieben ihre Handelsgeschäfte, nur dort war es ihnen gestattet.

Federico beobachtete das Treiben stets mit einer gewissen Wehmut. Es ließ ihn an seine Anfangszeit als Sensal zurückdenken, seine erste Aufgabe in den Diensten der Serenissima. Die bestand zunächst darin, Deutsch zu lernen, um sich im Umgang mit den Nordländern zu üben. Später hatte er die deutschen Händler unterstützt, ihnen Kontakte vermittelt, übersetzt und bei den Zollformalitäten geholfen. Er musste sie und ihre Waren kontrollieren, die Zollabgaben ermitteln, vor allem jedoch sollte er sie bespitzeln.

Er hatte die deutschen Kaufleute schätzen gelernt und soweit er es beurteilen konnte, war auch er bei ihnen beliebt gewesen. Insgesamt hatte er sie als integere, ehrliche Leute erlebt. Einen einzigen Gesetzesverstoß hatte er aufgedeckt. Und so kam es, dass er einem Ballen Seide seinen Aufstieg verdankte. Den hatte ein angesehener deutscher Kaufmann damals am Zoll vorbei gen Norden schmuggeln wollen. Was aus dem Kaufmann geworden war, wusste er nicht, denn kurz darauf bekam er andere Aufgaben zugewiesen.

Eine Windböe fegte am Ufer entlang, wirbelte Stofffetzen und welke Blätter auf. Federico zog seinen Mantel enger, ihn fröstelte.

Kurz hinter der Biegung, die der Canale hinter der Rialtobrücke beschrieb, lag der Palazzo seines Freundes Massimo Barbarini. Ebenfalls ein imposantes Bauwerk, mit seinen Arkaden und fünf Stockwerken wohl einer der eindrucksvollsten, was aber nur von der gegenüberliegenden Seite des Canale richtig zur Geltung kam. Dieser Prachtbau war einer von mehreren der Familie Barbarini, die über die Stadt verstreut lagen. Anders als seine eigene Familie war das Geschlecht seines Freundes weitläufig und seit Generationen vermögend und einflussreich. Ein Großteil von Federicos Familie hingegen war der Pest zum Opfer gefallen, nur sein eigener Zweig der Manzonis hatte überlebt, war damals allerdings vollkommen verarmt. Federico dachte an seinen geliebten Großvater, der – immer einen Scherz auf den Lippen – das gesamte Familienvermögen verspekuliert hatte, wodurch die Familie in die Bedeutungslosigkeit gesunken war. Vermutlich hatte diese Schuld und nicht nur das Alter den Großvater kurz darauf ins Grab gebracht. Federicos Vater war ein Neuanfang gelungen, sein Bruder Carlo folgte ihm auf seinem Weg als Kaufmann, während die Serenissima Interesse an Federicos Fähigkeiten zeigte.

Damals betrachteten die Manzonis es als Ehre, dass Federico dem Staat dienen werde, man große Aufgaben für ihn vorsah … Immerhin, seither verfügte die Familie über ein solides Auskommen, nannte seit Neustem einen Palazzo nahe der Kirche San Polo ihr Eigen und sein Bruder Carlo hatte Aussicht auf ein politisches Amt im Senat. Den hohen Preis dafür hatte, wie sich zeigen sollte, vor allem Federico zu zahlen.

Trotz, oder gerade wegen ihrer unterschiedlichen Herkunft hatte seine Freundschaft mit Massimo alle Höhen und Tiefen überdauert. Deswegen sollte er als Erster von Federicos Entschluss erfahren. Obgleich Federico ihm gegenüber mehrfach Andeutungen gemacht hatte und der Freund klug genug war, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Nicht von ungefähr war er ein Teil des Spinnennetzes, das die ganze Stadt überspannte und jede Bewegung darin registrierte. Ohne Wissen und Gunst der Spinnen in diesem Netz konnte in Venedig – und nicht nur dort, sondern weit darüber hinaus – niemand leben. Umso besser, unter diesen Spinnen einen Freund zu wissen, er selbst war ja nur ein dünner Faden in ihrem Netz.

Federico mischte sich unter das Volk, das von der Rialtobrücke auf die Uferstraße drängte, bog in die Gasse ein, die seitlich am Fondaco entlangführte und näherte sich dem Palazzo seines Freundes von der Rückseite.

In der schmalen Gasse roch es feucht, nach Moos und Pilzen. Die Februarsonne gelangte nicht in diese Häuserschlucht und der Wind erschien hier um einige Grade kälter.

Roberto, Massimos rechte Hand, öffnete die unscheinbare Hintertür, grüßte ihn erfreut und schickte ihn in die zweite Etage, in das Studiolo. Giovanna werde ihm sogleich Wein dorthin bringen und Messer Barbarini käme ebenfalls sofort, erklärte er mit einer seiner ausladenden Gesten, die auf Federico immer ein wenig gekünstelt wirkten.

Federico liebte das kleine Studierzimmer, in das Massimo sich gern zurückzog oder enge Freunde empfing. Zwei gepolsterte Scherensessel und ein rundes Tischchen bildeten das bescheidene Mobiliar. An den Wänden zeigte sich der wahre Luxus, in dem die Barbarinis lebten. Große und kleine Gemälde hingen dicht an dicht, eines prächtiger als das andere. Massimo war ein großer Förderer der Kunst, vor allem des Nachwuchses.

Ah, das dort mussten seine Neuerwerbungen sein, Massimo hatte ihm von seiner Entdeckung vorgeschwärmt. Ein sehr junger Künstler mit großer Begabung, von dem er zwei kleine Bilder hatte kaufen wollen. Wie hieß der Junge noch? Giorgione oder so ähnlich. Er selbst liebte die Kunst, kannte sich aber nicht sonderlich damit aus. Entweder ein Bild gefiel ihm oder es gefiel ihm nicht. Er betrachtete eine der Neuanschaffungen und erkannte David, der seine Schleuder gegen Goliath erhob, gleich daneben hing eine Darstellung von Judith, in der Hand das Haupt des Holofernes. Wie passend für seine Situation. Er straffte die Schultern.

„Federico, mein Freund. Wie ich sehe, hast du meine neuen Schätze schon entdeckt! Sind sie nicht wundervoll?“ Massimo trat neben ihn und betrachtete verzückt die kleinen Bilder, die aus der Nähe ein wenig unfertig auf Federico wirkten. Dennoch, sie gefielen ihm, vor allem von Farben schien dieser Giorgione etwas zu verstehen.

„Es sind Studien für ein Fresco, für das der junge Mann noch Auftraggeber sucht.“

Massimo prophezeite dem Künstler gestenreich eine große Zukunft und war untröstlich, dass er in keinem seiner Palazzi eine freie Fläche zur Verfügung hatte.

Federico traute ihm durchaus zu, allein deswegen einen neuen zu bauen, wenn es ihm nicht augenblicklich an Bargeld mangelte. Seine Bauvorhaben hatten ein Vermögen verschlungen, hatte er Federico kürzlich geklagt, und die Geschäfte liefen auch nicht wie gewünscht. Bis zur Jahresmitte müsse er sich gewaltig einschränken, ungewohnt für seinen Freund.

„Aber was ist mit euch? Der neue Manzoni-Palazzo hat doch sicher noch ein freies Plätzchen für meinen lieben Giorgione?“

Federico lächelte und winkte ab. Sie konnten sich derlei erst recht nicht leisten, wie Massimo sehr wohl wusste.

„Was mich vor allem freut, bei dieser Anschaffung“, Massimo lächelte breit und rieb sich die Hände, „war der außerordentlich günstige Preis, zu dem ich ihm die Bildchen abschwatzen konnte. Du weißt ja, eigentlich … Nun ja, es sind nur Entwürfe, aber dennoch haben sie mich verzaubert. Sie wirken so luftig, so lebendig, findest du nicht?“ Massimo legte einen Arm um seine Schulter. „Ins Grab kann ich meinen Reichtum schließlich nicht mitnehmen, nicht wahr?“

Federico lächelte gequält, der Tod war ein Thema, das ihm heute nicht behagte.

„So, mein Lieber, lass uns erst einmal anstoßen, auf meine Neuerwerbungen und auf die Belebung der Geschäfte natürlich, die mir meine Spielereien erst ermöglichen. Salute!“

Der Wein funkelte rubinrot im Glas, und rann die Kehle hinab wie Samt. „Schönes Kristall, wie geschaffen für diesen edlen Tropfen!“ Sagte Federico das, um sein eigentliches Thema hinauszuzögern?

Massimo hielt den Pokal gegen das Licht und prüfte die Farbe. „Wie geht es Carlo, Laura und Mimmo?“

„Gut, danke.“

„Und deinem Luca?“

„Er macht Carlo und mir viel Freude.“

Massimo nickte zufrieden und stellte sein Glas auf dem runden Tischchen ab, das zwischen ihnen stand. „Also dann, was führt dich zu mir? Wie kann ich dir helfen.“

„Ich komme gerade aus dem Palazzo Ducale.“

„Du hast mit Pertuzzi gesprochen?“

„Nein, nur mit seinem Sekretär, wegen meiner kommenden Reise.“ Federico räusperte sich und imitierte Livio Santinis Falsett: „Signore Giovanni Pertuzzi erwartet Euch Ende nächsten Monats zu der üblichen Besprechung.“

Massimo lächelte, wurde aber schnell wieder ernst. „Was ist los, mein Freund? Ich sehe dir doch an, dass dir etwas auf dem Herzen liegt.“

Federico trank einen Schluck. „Du ahnst es doch längst. Nach zwanzig Jahren im Dienst der Republik möchte ich mich zur Ruhe setzen. Lange genug habe ich für Venedig mein Bestes gegeben, den Reichtum der Stadt vermehrt, ihre Macht gefestigt. Ich denke, das genügt.“

Massimo nickte und lehnte sich zurück. „Nicht, dass mich das überrascht. Und nicht, dass ich dich nicht verstehen würde, Federico. Ich verstehe dich sogar sehr gut, wir werden schließlich alle nicht jünger. Und diese Reisen in den Norden … mir graut es, wenn ich allein daran denke.“ Massimo strich sich über das Kinn. „Was erwartest du von mir? Wie du weißt, bin ich nicht derjenige, der dich aus den Diensten Venedigs entlassen kann. Zudem bist du nun einmal der beste Prospektor, den wir je hatten, die Stadt kann nicht auf dich verzichten. Deine Nachrichten, und vor allem das Mangan und Kobalt, das du jedes Jahr bringst, sind von bester Qualität und sichern unsere Macht und unseren Wohlstand. Der Reichtum Venedigs beruht nicht zuletzt auf den florierenden Glashütten Muranos, und die benötigen diese Erze. Außerdem kennst du den Norden und bist unser einziger Kundschafter in dem Gebiet, das politisch von großer Bedeutung ist, aber das weißt du selbst.“

„Du übertreibst. Seit Jahren habe ich nichts von Wert erfahren. Und du stellst dein Licht unter den Scheffel. Sehr wohl hast du Einfluss auf die Entscheidungen des Rates der Zehn, du kannst ihn überzeugen. Und was das Erz betrifft, so kann Luca meine Arbeit als Prospektor übernehmen. Er weiß alles, was ich weiß, er ist jung und sehr begabt für Mineralien. Er ist ein kluger Kopf, kennt die Region naturgemäß und hat Fähigkeiten, die schon jetzt die meinen weit übertreffen, allein was kaufmännische Belange angeht; und es zeichnet sich ab, dass die immer wichtiger werden.“

„Hm, Luca“, murmelte Massimo.

„Ja, Luca ist nicht nur ein ausgezeichneter Nachfolger, er ist überdies absolut integer. Er wäre eine gute Wahl und ich würde ihn natürlich nach Kräften unterstützen.“

„Ich glaube dir unbesehen, dass er all die Qualitäten besitzt. Vielleicht wäre es tatsächlich eine gute Lösung ...“

„Unbedingt!“, bekräftigte Federico, der nicht auf eine so wohlwollende Entgegnung gehofft hatte. „Und wenn du dich für ihn einsetzt, dann muss der Rat der Zehn mich doch in Ehren entlassen. Ich kann also auf dich zählen?“ Federico atmete auf, ihm schien eine Last von den Schultern gefallen zu sein.

„Du kannst immer darauf zählen, dass ich mich für dich einsetze, so ich nur kann. Aber hinsichtlich meiner Möglichkeiten irrst du dich in diesem Fall gewaltig, lieber Freund. Die Zeiten haben sich geändert.“

„Wie meinst du das?“ Federicos Last war ihm ebenso schnell wieder aufgebürdet, wie er sie abgeworfen glaubte.

Massimo schnaubte. „Als wüsstest du das nicht. Ich sage nur: Pertuzzi! Er ...“

„… wird meinem Wunsch nicht zustimmen“, ergänzte Federico schärfer als beabsichtigt.

Massimo deutete ein Nicken an. „Es ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt, Federico. Warte noch ein Jahr oder zwei, bis jemand anderes den Vorsitz übernimmt, oder Pertuzzi die Altersmilde überkommt.“

Federico presste die Lippen aufeinander. Also war es entschieden.

Massimo hob die Hände. „Selbst wenn ich für dich spreche, selbst wenn ich alle anderen überzeugen kann – und dessen bin ich mir sicher – wegen Pertuzzi werden wir in dieser Sache nicht die erforderliche Einstimmigkeit erreichen.“

„Und wenn ich dafür sorge, dass Pertuzzi zustimmen muss?“

„Wie willst du das anstellen?“

Federico stand auf, ging auf und ab und blieb schließlich vor dem großen Madonnenbild neben der Tür stehen, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. „Du weißt doch auch, dass er ein Betrüger ist.“

Massimo sah auf und drohte ihm mit dem Zeigefinger. „Oh, das weiß niemand mit Bestimmtheit. Du, ich, wir beide vermuten es, aber zumindest ich konnte bislang nichts finden, das ihn belastet.“

„Und wenn ich es könnte?“ Was sagte er da? Ein Mitglied des Rates auszukundschaften grenzte an Hochverrat.

„Das wäre … Nun, ich sehe, du weißt es.“ Sein Freund fasste ihn ins Auge, trank einen Schluck und stellte das Glas sacht wieder ab. „Jetzt schau mich nicht so an! Und setz dich wieder hin, ich bekomme einen steifen Hals, wenn ich so zu dir aufsehen muss. Federico, ich mache mir Sorgen um dich! Pertuzzi ist ein unberechenbarer Gegner, ein gefährlicher Gegner. Außerdem solltest du Folgendes bedenken: Falls Pertuzzi als Kaufmann ein Betrüger ist, wird er auch sein Amt skrupellos ausüben. Und du solltest bei deinen Überlegungen einbeziehen, dass er dort viel größere Möglichkeiten hat, dir und deiner Familie zu schaden.“

Das hatte sich auch Federico bereits gedacht. Doch er traute sich zu, es mit Pertuzzi aufzunehmen, wusste er Massimo hinter sich. „Für mich ist nur eines von Bedeutung: Kann ich auf dich vertrauen?“

„Natürlich.“ Massimo zögerte. „Ja, natürlich werde ich versuchen, die Stimmung für dich günstig zu beeinflussen – aber nur, wenn du mir schwörst, nichts zu unternehmen. Es wäre für dein Vorhaben nicht nur hinderlich, sondern sogar gefährlich, glaube mir.“

Nicht nur für ihn selbst, auch für Massimo, also nickte Federico, wenngleich widerstrebend. „Ich verspreche es dir.“

„Gut. Ich denke, wenn alle im Rat der Zehn Druck auf Pertuzzi ausüben, muss er schon sehr überzeugende Gründe vorbringen, will er sich gegen uns durchsetzen. Das hoffe ich jedenfalls. Und ich hoffe ebenso, dass mein Wirken dir nicht mehr schadet als nützt. Bei Pertuzzi kann man nie wissen, der zieht an Fäden, von deren Existenz wir gar nichts wissen. Außerdem werde ich meine Nachforschungen über ihn verstärken, diskret.“

„Danke, mein Freund.“

„Mehr kann ich derzeit wirklich nicht für dich tun.“

Warum war Federico jetzt enttäuscht? Hatte er sich den Verlauf des Gesprächs nicht genauso vorgestellt? Wenn er ehrlich war, bot sein Freund mehr an, als er gehofft hatte. Tja, Pertuzzi – seit letztem Jahr war er zwar sein Dienstherr, doch hatte er bis jetzt noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt. Seltsam, dass Carlo nicht erwähnt hatte, in welchem Maße Pertuzzis Einfluss in der kurzen Zeit offenbar gewachsen war, denn der Kaufmann war oft genug Gesprächsthema bei ihnen. Seit sie ihn kannten – nunmehr rund zwanzig Jahre – war Pertuzzi ihnen nicht wohlgesinnt. War es der Neid gegenüber Aufsteigern? Konkurrenten im Geschäft? Damals hätte niemand an den neuerlichen Aufstieg der Manzonis in die bessere Gesellschaft geglaubt. Andererseits war es kaum vorstellbar, dass er ihnen noch immer den Erfolg ihres geschäftstüchtigen Vaters verübelte, der den Pertuzzis ein paar rentable Geschäfte abgejagt hatte, die den neuerlichen Wohlstand der Familie Manzoni begründeten. Oder missgönnte Pertuzzi insbesondere Federico seinen guten Namen und sein Ansehen im Rat der Zehn? Tatsache war jedenfalls, dass Pertuzzi sich stetig in den Ämtern der Stadt emporarbeitete und den Manzoni-Brüdern seit Anbeginn ihrer Bekanntschaft Steine in den Weg legte, wo er nur konnte. Zweifellos würde Pertuzzi die Macht seiner kürzlich erlangten Position erst recht dazu nutzen, dem Hause Manzoni zu schaden. Aber bei Lichte betrachtet, legte Pertuzzi eigentlich jedem gegenüber Missgunst an den Tag, vielleicht entsprach das einfach seiner Natur.

Federico trank seinen Wein aus, versprach Massimo, in den nächsten Tagen zu einer Partie Schach vorbeizukommen und verabschiedete sich.

Die Sonne war ein gutes Stück tiefer gesunken, als er den Rückweg antrat, der Wind hatte weiter aufgefrischt. Dick vermummte Fußgänger kamen ihm in der Gasse entgegen, duckten sich unter der Kälte und eilten an Federico vorbei. Einer grüßte ihn, er erkannte ihn nicht.

Etwas streifte sein Bein, Federico sprang zur Seite und hob die Fäuste zur Abwehr, doch es war nur eine Katze, die in eine Seitengasse huschte und in einem Hauseingang verschwand. Über ihm kreischten ein paar Möwen.

Serenissima, du Prächtige! Federico lachte lautlos.